Dossiê 25 de Abril, 1974/75 (VIII)

Democracia de alterne ou a caixa negra do regime

Rui Pereira — 27 Abril 2008

Com alguma nostalgia, por ocasião dos 30 anos do 25 de Abril de 1974, apareceu nas ruas de várias cidades, pintada, a frase: “Em Novembro, é de Abril e Maio que me lembro”. Desconheço se esta poesia anónima do século XXI terá porventura um autor identificável. Mas conheço a natureza da sua origem. E esta é o sentido de uma possibilidade, não direi perdida, mas deixada por realizar, por conhecer. Como poderia ter sido Portugal, se em vez do rumo de Novembro, tivesse trilhado o de Abril e Maio?…

Com alguma nostalgia, por ocasião dos 30 anos do 25 de Abril de 1974, apareceu nas ruas de várias cidades, pintada, a frase: “Em Novembro, é de Abril e Maio que me lembro”. Desconheço se esta poesia anónima do século XXI terá porventura um autor identificável. Mas conheço a natureza da sua origem. E esta é o sentido de uma possibilidade, não direi perdida, mas deixada por realizar, por conhecer. Como poderia ter sido Portugal, se em vez do rumo de Novembro, tivesse trilhado o de Abril e Maio?…

Nesse mesmo ano, 2004, a Comissão oficial das celebrações lançou a consigna de que 1974 não fora uma revolução, mas uma «evolução». Não interessava tanto o rigor académico do debate, como é óbvio, mas sim as suas intensidades e intencionalidades ideológicas. Algo que reconstruiria, sem grande subtileza, um Novembro no qual, de Abril e Maio, apenas sobraria o esquecimento primeiro, e a ignorância depois.

A obra em si é coerente. Porque se «a luta do homem contra o poder é a luta da memória contra o esquecimento», como escreveu Milan Kundera, a luta do poder contra o homem assentará, primeiro, na construção do esquecimento e, em seguida, na sua perpetuação sob a forma de ignorância extra-histórica.

Sobre a dupla violência, então, desse esquecimento e dessa ignorância se construiu o “Estado de Direito” e de “livre mercado” propagandeados como a única condição de possibilidade para o futuro de Portugal pós-25 de Abril.

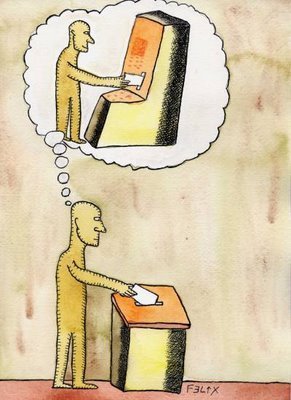

Naturalmente, a “democracia pluralista” culminou num monótono sistema de alterne bipartidário, que vive da projecção cada vez mais esgazeada e menos eficaz de uma suposta decisão eleitoral dos destinos do país pelo povo. Menos eficaz porque, aos 8,3% por cento de abstenção na Constituinte, em 1975, sucedem hoje abstenções regulares bem acima dos 30 por cento e (nalguns casos) superiores aos 50 por cento (e.g. referendos e Presidenciais de 2001 — fonte: Comissão Nacional de Eleições, www.cne.pt).

A edificação do grande logro do bipartidarismo que alterna à mesa do poder e distribui com generosidade variável as suas migalhas pelas fórmulas partidárias extra-poder acopladas ao regime, sob a designação genérica de “oposição”, é uma operação conhecida. Para essa morfologia tenderam invariavelmente as chamadas democracias representativas no sistema capitalista avançado.

Os seus principais agentes são os chamados partidos-cartel, noção a que Otto Kirchheimer terá aludido pela primeira vez em 1954, designando a fusão dos partidos predominantes com o Estado. Em 1995 Richard Katz e Peter Mair afinaram o conceito, acrescentando-lhe à fusão dos grandes partidos com o aparelho de Estado, o ‘conluio’ entre eles para garantir o seu financiamento pelos recursos públicos. Convertidos em aparelhos políticos capazes de controlar o aparelho de Estado, os partidos predominantes legislaram para se aproveitarem dos recursos públicos e, dessa forma, para, colonizando o governo, se perpetuarem no poder.

Foi assim, por este método, que, em Portugal, os maiores partidos com expressão parlamentar aprovaram a legislação e os mecanismos que lhes garantiram quase triplicar o valor das subvenções públicas à sua actividade partidária corrente: de 5.703.857 de euros em 1993, para 15.596.477 de euros em 2006. (Fonte: Assembleia da República, citada pelos investigador do ISCTE Nuno Guedes, num seu artigo sobre o assunto: O” partido-cartel: Portugal e as leis dos partidos e financiamento de 2003″, CIES e-WORKING PAPER N° 17/2006, http://cies.iscte.pt/documents/CIES-WP17.pdf)

.

É, pois, do foro da sanidade pública, examinar criticamente alguns dogmas da “democracia representativa”. Levando em consideração que por detrás da cartelização partidária emerge toda uma cartelização dos interesses e da ideologia do capital. Que essa cartelização se estende das cúpulas partidárias às governamentais e empresariais numa dinâmica maquínica. Que essa realidade assenta em várias mentiras fundamentais, entre as quais, se encontra a omissão do facto de que os partidos hoje dominantes atingiram essa posição com regras diferentes daquelas que depois fizeram aprovar. Designadamente começando como forças de poder, com ministros por si designados para os governos provisórios, sem terem de passar pelo crivo da implantação eleitoral a que, a partir de então, submeteram todos os outros. O que assim se instituiu foi um sistema de profunda desigualdade de oportunidades no “livre mercado das ideias” e das ofertas políticas.

Se tomarmos a condição da exploração capitalista do trabalho e do homem como um campo de invariância, as operações de dominação opressiva (mais brutais e directas ou mais maquilhadas e hipócritas) podem ser lidas como uma mera variável dependente, na qual o bipartidarismo do sistema é hoje o equivalente suavizado e sobretudo sofisticado do “partido único” de outros tempos. E assim, o tão enaltecido parlamentarismo directamente identificado com democraticidade está longe de superar o teste da crítica. É por essa razão que o sistema de propaganda, bem como o judicial (sempre que necessário) tratam toda a crítica ao bipartidarismo como um ataque ao ordenamento do Estado e ao regime e, por conseguinte, como um ataque à democracia. É por meio deste silogismo que, sem surpresa, reivindicar hoje a democracia e desarmadilhar a fraude sistémica do aparelho dito democrático, é por esse aparelho transformado em ataque à democracia.

Neste cenário, tornadas residuais, as opções efectivamente alternativas estão excluídas do simplesmente pensável. E se ainda assim se tornassem minimamente ameaçadoras para a “situação” —no velho sentido português da expressão— esperá-las-ia uma dura supressão repressiva.

A isto chamou Novembro a “democracia pluripartidária”, numa gigantesca e prolongada operação de doutrinação política que inculcou pela violência simbólica (e não só) toda uma ideologia de cobertura, destinada a (nos termos do teórico crítico inglês Raymond Williams) criar e manter “uma ordem social baseada no poder da minoria”. Uma minoria impropriamente, mas sem falhas, alcunhada de “maioria” eleitoral (“relativa” ou “absoluta”).

Com os media e a escola a formarem os principais veículos de socialização política, isto é, de naturalização da ideologia dominante, o voto alternante tem constituído a sua ferramenta instrumental.

No bipartidarismo de alterne, as eleições tornam-se uma liturgia de cabaret.É esta uma das verdades mais bem escondidas na caixa negra do regime.